Как всего одна настройка влияет на качество рентгеновских снимков

Когда на клиническом изображении появляются артефакты, цена ошибки может быть высокой: врач может не заметить патологию, а пациент — не получить нужного лечения. Сегодня расскажем о реальном случае из практики. В нём было всё: и новое оборудование, и грамотные лаборанты, и десятки испорченных исследований. Причина оказалась в одном переключателе, на который никто не обращал внимания.

Проблема: полосы на снимках

С 1 апреля один из наших клиентов начал работать на новом цифровом рентгене. Всё оборудование было установлено, настроено, протестировано. Вроде бы всё шло по плану, но уже в первые дни врачи заметили: на снимках грудной клетки стали появляться вертикальные полосы.

Полосы были тонкие, равномерные, и при беглом взгляде не сразу бросались в глаза. Но при внимательном рассмотрении — особенно на снимках лёгких и ключиц — эти полосы мешали диагностике. Изображение становилось зернистым и «грязным». Врачам приходилось пересматривать кадры, а в некоторых случаях — повторять исследования.

Причина: неподвижный растр

Проблему удалось быстро локализовать. В рентгене использовалась система с подвижным растровым фильтром — это ячеистая решётка, которая отсекает рассеянное излучение и делает изображение чище. Но она работает только тогда, когда включена в нужном режиме.

В нашем случае лаборанты при съёмке на стойке не переключали направление излучения — аппарат по умолчанию считал, что экспозиция идёт «в стол». При этом подвижный растр не активировался. В итоге:

- решётка оставалась неподвижной;

- на изображении появлялся артефакт в виде вертикальных полос;

- снижалась диагностическая ценность снимка.

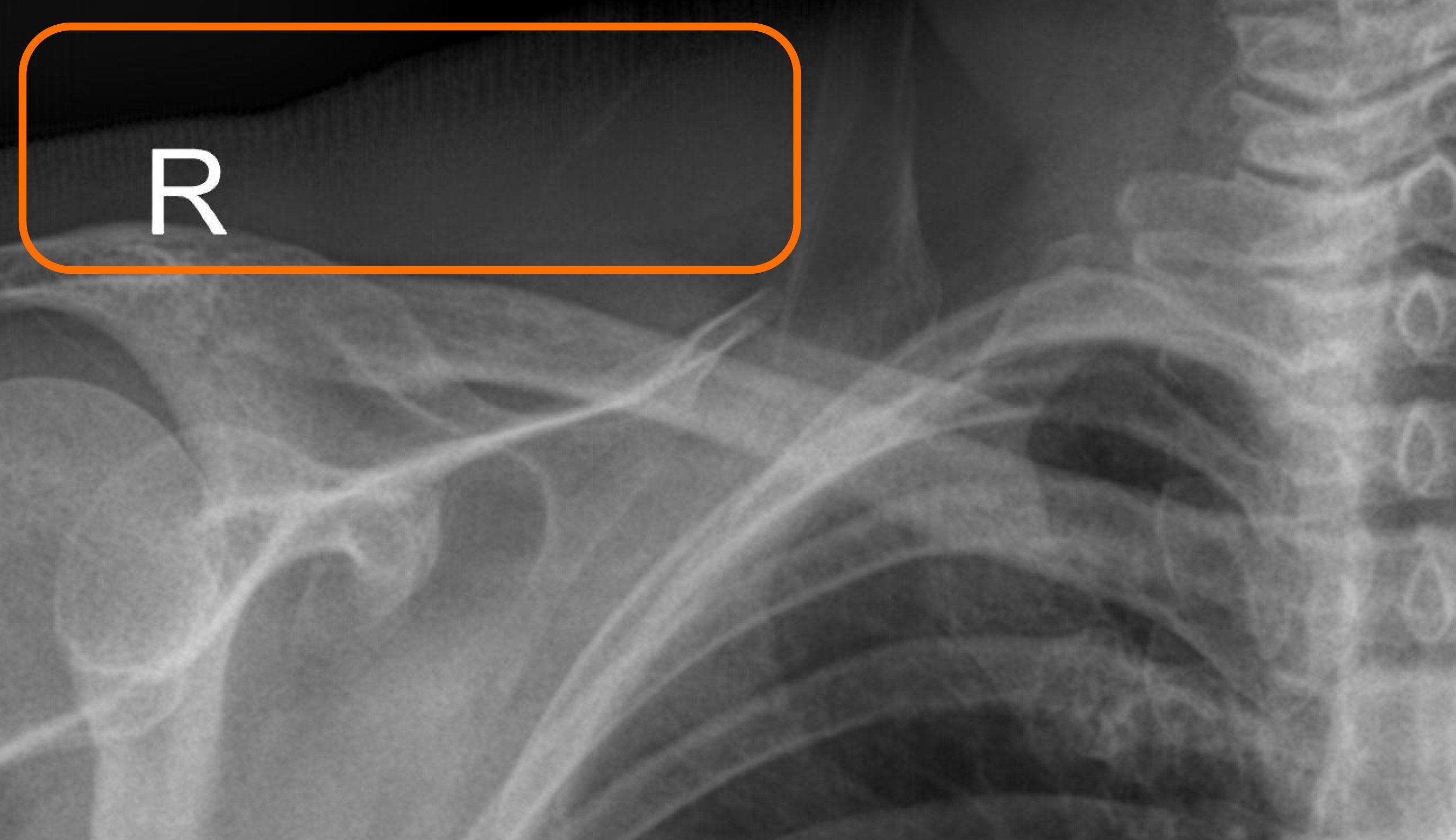

На фото два снимка одного и того же пациента. На первом — активирован неверный режим, и растр не двигается. В отдельных областях видны полосы и заметна общая нечёткость изображения. На втором — всё настроено правильно, растр работает

Что такое подвижный растр и зачем он нужен

В большинстве современных рентгеновских аппаратов при съёмке флюорографии используется растровая решётка — тонкая панель с ячеистой структурой, которая устанавливается между пациентом и приёмником. Её задача — отсечь так называемое рассеянное излучение.

Когда рентгеновский пучок проходит через тело пациента, часть лучей отклоняется от прямой траектории. Эти «косые» лучи дают размытое изображение, снижают чёткость, создают визуальный шум. Растровая решётка блокирует эти лишние лучи и пропускает только прямые, которые формируют чёткую картинку.

Чтобы сама структура решётки не «засветилась» на снимке, она должна двигаться в момент экспозиции — обычно горизонтально, вправо-влево. Этот сдвиг делает решётку «невидимой» для кадра. Такой механизм и называется подвижным растром.

Если же растр остаётся неподвижным, его ячейки отпечатываются на изображении — получаются вертикальные полосы, равномерные и узкие. На первый взгляд это просто фон, но при диагностике такие артефакты могут замаскировать реальные изменения тканей, особенно в области лёгких.

Но тут есть нюанс: решётка нужна не всегда. При съёмке детей, мелких суставов или при работе через рентгеновский стол, где рассеяние минимально, её использование может только навредить — уменьшить контраст, повысить дозу облучения и даже внести артефакты. Поэтому в таких режимах растр отключается системой автоматически.

Многие лаборанты привыкли к аппаратам, где растр двигается постоянно — вне зависимости от настроек. Но в современных цифровых системах, особенно корейского производства, движение растра жёстко привязано к выбранному направлению трубки. Если аппарат думает, что съёмка идёт «в стол», а на деле — через стойку, растр просто не сработает. Это не баг, а защита: растр движется только тогда, когда это действительно нужно. Но если забыть переключить направление, качество снимка страдает — и проблема не сразу очевидна.

Дмитрий Коченин,

продакт-менеджер MEDEQ

по лучевой диагностике

d.kochenin@medeq.ru

Как избежать ошибки

Виноваты не люди, а интерфейс. Все настройки аппарата происходят на экране компьютера. Между другими параметрами есть малозаметный переключатель: куда направлен излучатель — в стол или в стойку. Именно он отвечает за активацию нужных механизмов, включая движение растра.

Чтобы избежать ошибки, будет полезно:

- перед каждым снимком проверять направление трубки;

- убедиться, что выбран правильный режим: если снимок делается на стойке — выбрать «стойку»;

- добавить в обучение лаборантов этот пункт как обязательный;

- при запуске нового аппарата провести полную инструкцию по меню;

- оформить памятку возле компьютера;

- при первых 100 снимках делать выборочную проверку качества.

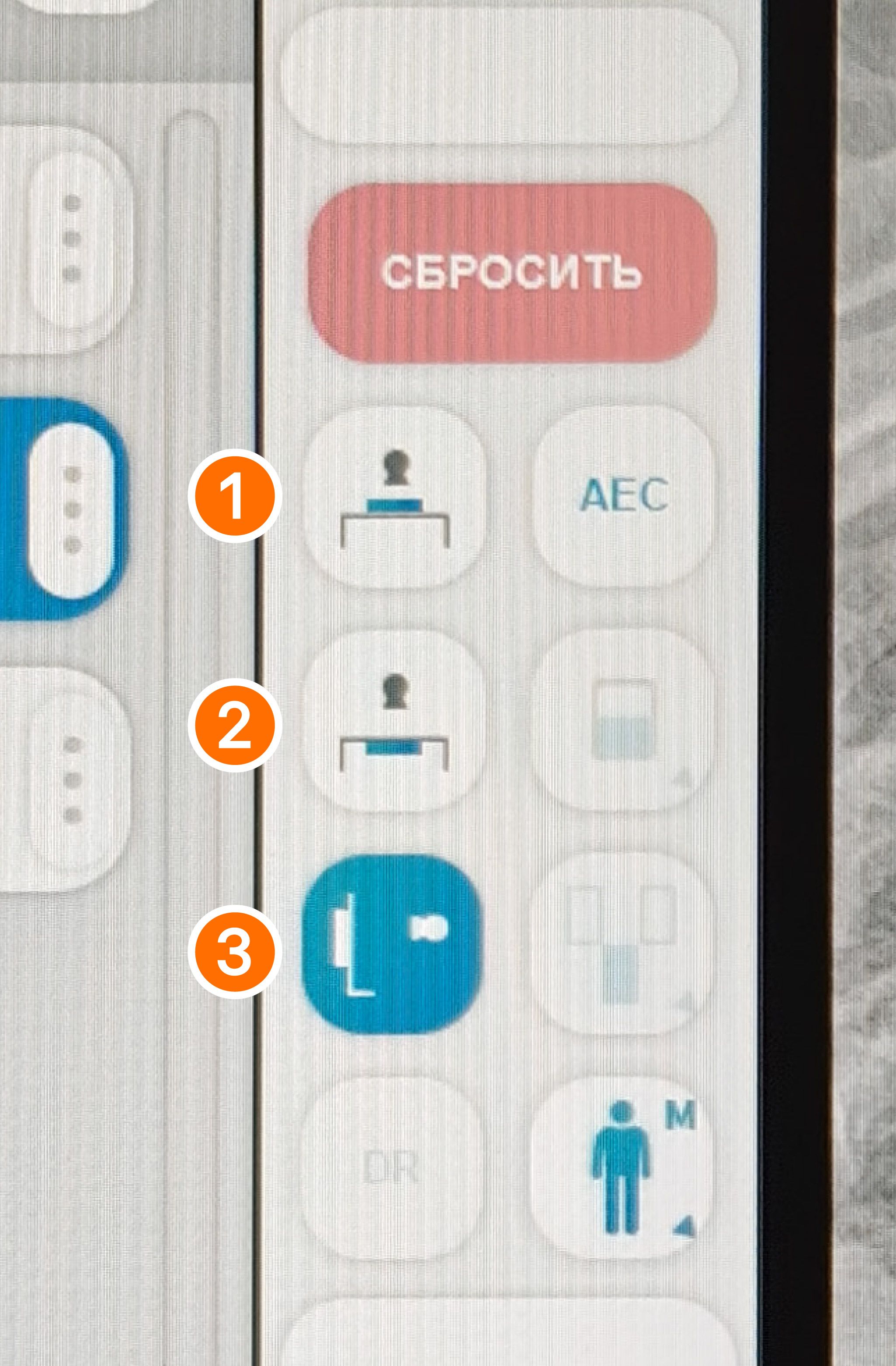

Есть 3 режима съёмки (на фото сверху вниз):

Что важно запомнить

Артефакты на снимке — это часто следствие неправильно выбранного режима, даже если остальное настроено верно.

Подвижный растр не включается автоматически — он зависит от выбранного направления излучения.

Добавьте проверку направления трубки в чек-лист перед экспозицией — это займёт пару секунд, но избавит от десятков пересъёмок.

Оборудование может быть отличным, но качество снимка всегда начинается с настроек.