Датчики УЗИ. Типы датчиков и их назначение

Мы подготовили два практических обзора, которые помогут врачу лучше ориентироваться в технических характеристиках, возможностях и ограничениях датчиков. В следующей статье мы расскажем, как выбрать датчик под конкретную клиническую задачу.

Сейчас — базовая, но ключевая тема: типы датчиков УЗИ и их назначение.

Ультразвуковой аппарат часто комплектуется несколькими датчиками. Почему в одной системе может быть сразу 3–5 линейных или несколько конвексных? Всё зависит от задач и особенностей пациентов. Типичный пример: универсальные конвексные датчики в среднем имеют верхнюю границу частоты около 5–6 МГц, но встречаются конвексные датчики с частотой до 8–9 МГц. Они в первую очередь рекомендованы для работы в акушерстве, а также их можно использовать в педиатрии, так как они предлагают лучшую детализацию за счёт более высокой частоты. Но их недостатком является то, что у тучных пациентов визуализация таким датчиком глубоких структур будет сильно уступать стандартному конвексному датчику.

Вместе с продакт-менеджером MEDEQ по ультразвуковому оборудованию Владимиром Лещинским разбираемся, какие бывают датчики, чем они отличаются между собой и как врач может использовать это знание на практике.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с полным каталогом датчиков от разных производителей. Множество моделей в наличии, с возможностью быстрой поставки.

Владимир Лещинский,

продакт-менеджер MEDEQ

по ультразвуковому оборудованию,

врач УЗД

Основные типы датчиков УЗИ

Несмотря на большое разнообразие моделей, подавляющее большинство датчиков УЗИ можно отнести к одному из трёх типов: конвексные, линейные и секторные. Их различие — не только в форме, но и в принципе работы, глубине проникновения и типичных клинических задачах.

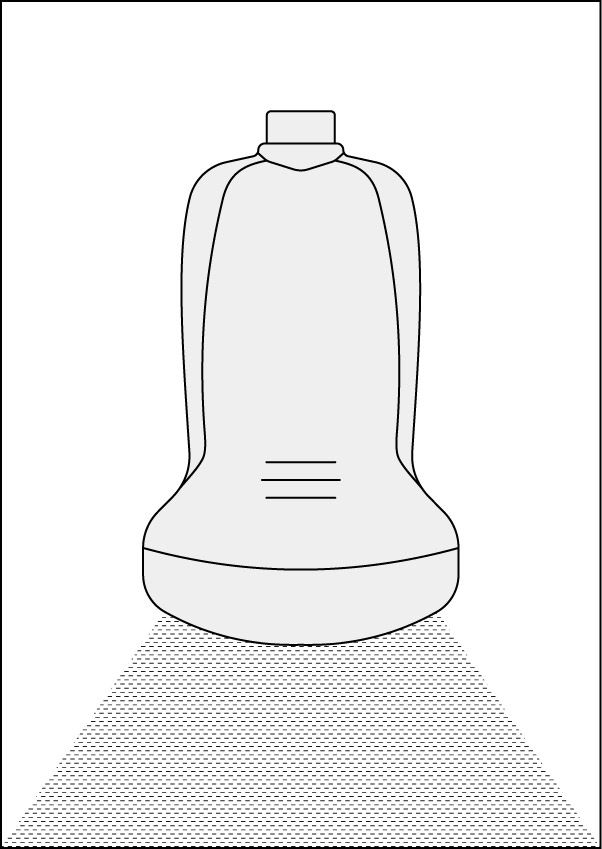

Конвексные датчики

Конвексный датчик — один из самых распространённых. Без него в комплекте очень сложно представить современный аппарат УЗИ, им пользуются почти все врачи без исключения. Его рабочая поверхность закруглена, а ультразвуковые лучи расходятся веерообразно, охватывая широкий угол. Такая конфигурация позволяет получать большое поле обзора внутренних органов, расположенных на значительной глубине: печень, почки, селезёнка, глубокие сосуды, крупные суставы и др.

- Типичное применение: абдоминальные исследования, акушерство, урология.

- Частотный диапазон: в среднем от 1 до 5–6 иногда 7 МГц (у некоторых моделей шире).

- Особенность: высокая проникающая способность, но детализация падает с увеличением глубины.

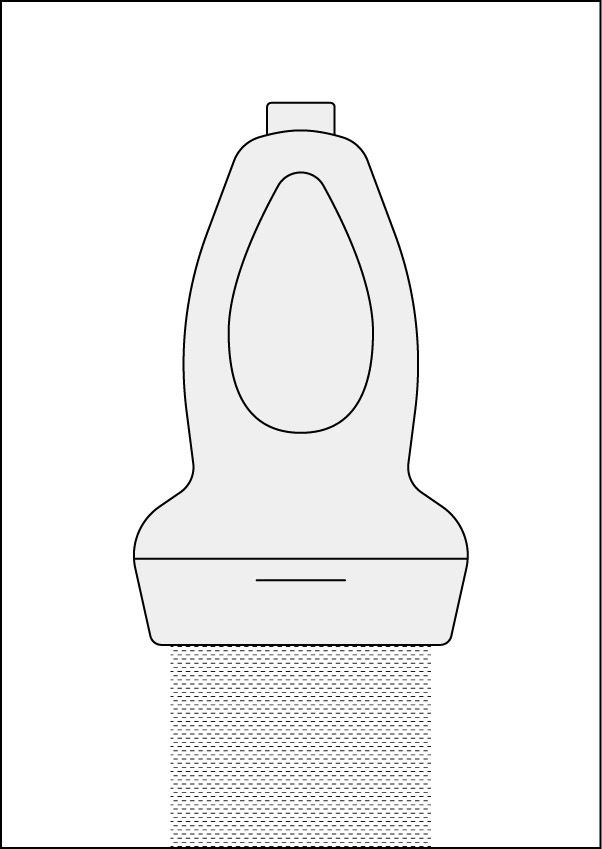

Линейные датчики

Линейный датчик имеет плоскую рабочую поверхность, а лучи из него идут строго параллельно, без расхождения. Это позволяет добиться равномерного разрешения по всей глубине сканирования и особенно высокой детализации поверхностных структур.

- Типичное применение: щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, мягкие ткани, сосуды.

- Частота: как правило, выше, чем у конвексных датчиков (от 3 до 18 МГц и выше).

- Особенность: равномерное распределение лучей и высокое разрешение в ближней зоне визуализации.

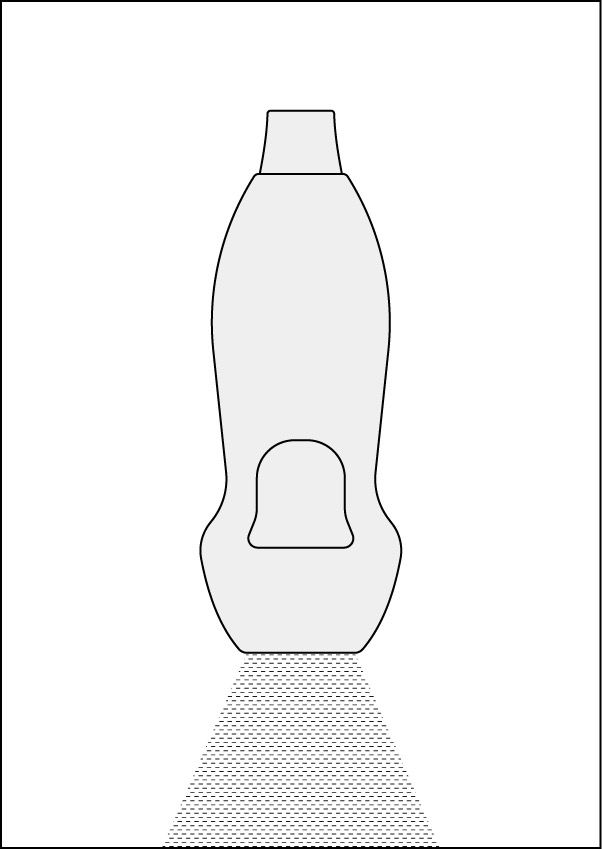

Секторные датчики

В секторных датчиках все ультразвуковые лучи выходят из одной точки. Изображение строится в виде сектора окружности — отсюда и название. Хотя рабочая поверхность у таких датчиков прямая, сам принцип сканирования отличается от линейного.

- Типичное применение: эхокардиография, транскраниальные исследования, ограниченные доступы.

- Преимущество: компактная зона контакта с кожей, возможность сканировать между рёбер.

- Особенность: небольшое количество элементов, картинка часто уступает по детализации, но обеспечивает хороший обзор из глубины.

Частотный диапазон: первый ориентир при выборе

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе датчика — это частотный диапазон. Он напрямую определяет, насколько глубоко датчик «видит» и какое качество изображения выдаёт на той или иной глубине.

Каждый датчик имеет центральную частоту, на которой он работает наиболее эффективно, и рабочий диапазон частот — значения, в которых врач может варьировать режим сканирования. К примеру, датчик с диапазоном 3–14 МГц позволяет выбирать режимы от глубоких до поверхностных в зависимости от задачи. Как правило, во время исследования врач при необходимости меняет частоту сканирования из нескольких доступных на аппарате (то есть все датчики и все современные аппараты позволяют переключаться между несколькими частотами)

Главный принцип:

Чем выше частота, тем выше детализация, но меньше глубина проникновения. Чем ниже частота, тем больше глубина, но хуже разрешение.

О чём говорит диапазон

- Нижняя граница частот важна при сканировании у тучных пациентов или при визуализации глубоко расположенных структур.

- Верхняя граница частот — ориентир на то, насколько точно датчик покажет мелкие анатомические детали в ближней зоне

Широкий диапазон даёт врачу больше гибкости: один и тот же датчик можно использовать для разных анатомических областей, переключаясь между режимами в зависимости от глубины.

Типичные значения:

- ~3–13 МГц — универсальный линейный датчик: щитовидная железа, молочная железа, сосуды

- ~5–9 МГц — высокочастотный конвекс: хорошо подходит для акушерства и педиатрии.

- ~1–5 МГц — секторный для эхокардиографии у взрослых.

Некоторые современные датчики с очень широким диапазоном (например, 4–18 МГц) по факту заменяют собой сразу два стандартных датчика: низкочастотный и высокочастотный. Это удобно, если врачу приходится переходить от глубоко расположенных структур к поверхностным в рамках одного исследования.

Владимир Лещинский,

продакт-менеджер MEDEQ

по ультразвуковому оборудованию,

врач УЗД

Количество элементов: за чёткость придётся заплатить

Следом за частотой врач должен обратить внимание на количество элементов в датчике. Это важнейший параметр, который напрямую влияет на детализацию изображения и качество визуализации в целом.

Что такое элементы

Внутри датчика есть отдельные пьезоэлементы, формирующие и принимающие ультразвуковые сигналы. Чем их больше — тем меньше «шаг» между лучами и тем выше разрешающая способность.

Типичные значения:

- 80 элементов — встречаются в недорогих базовых моделях. Дают удовлетворительное изображение, но сильно проигрывают по детализации.

- 128 элементов — стандарт для большинства современных датчиков.

- 192–256 элементов — так называемые высокоплотные датчики, обеспечивают отличную детализацию, особенно важную в онкологии, ортопедии, неврологии, визуализации поверхностных структур.

Некоторые производители предлагают матричные датчики, где элементы расположены в несколько рядов. Это даёт ещё более высокое качество изображения, особенно при динамических исследованиях. А монокристаллические датчики, благодаря однородной структуре пьезоэлементов, работают «слаженнее» и лучше передают сигнал даже на большой глубине. Особенно актуально это при работе с тучными пациентами и в кардиологии.

На что ориентироваться врачу

- Для стандартных исследований достаточно датчика с 128 элементами.

- Если приоритет — мелкие структуры и высокая детализация (молочная железа, лимфоузлы, поверхностные сосуды) — выбирайте датчик с 192 и более элементами.

- Для глубоко расположенных структур, особенно у пациентов с избыточной массой тела, лучше работают монокристаллические модели.

Апертура: важный параметр линейных датчиков

Апертура — это длина рабочей поверхности линейного датчика. В отличие от частоты и количества элементов, этот параметр влияет не на глубину, а на ширину зоны обзора, то есть на то, сколько анатомии врач видит в кадре одновременно.

Почему это важно

Широкая апертура позволяет охватить большую площадь без движения датчика, особенно при работе с протяжёнными структурами (к примеру, сосудами, сухожилиями, молочной железой). Узкая удобна в труднодоступных или ограниченных областях (офтальмология, косметология)

Типичные значения:

- Около 40 мм — стандартная (универсальная) апертура. Подходит для большинства задач: щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы, мягкие ткани.

- 50–60 мм — широкая. Удобна для исследования больших или протяжённых структур, в том числе при онкологических и сосудистых исследованиях., в маммологии

- 30 мм и меньше — узкая апертура. Применяется при УЗИ лица, кожи (к примеру, в косметологии), в интервенционных процедурах (к примеру, при пункциях), в офтальмологии или в неонатологии, когда требуется компактный датчик.

|

Пример Датчик с апертурой 30 мм удобнее использовать при сканировании тканей лица или при проведении инъекций под контролем УЗИ, где избыточная ширина будет скорее мешать, чем помогать. А для визуализации молочной железы большинство врачей предпочитает широкую апертуру, обеспечивающую полное покрытие зоны обследования. |

Радиус кривизны и угол обзора: характеристики для конвексных и внутриполостных датчиков

Для конвексных и внутриполостных датчиков, помимо частоты и количества элементов, имеют значение ещё две характеристики: радиус кривизны и угол обзора. Они определяют, насколько удобно врачу будет работать с датчиком в конкретной анатомической зоне и насколько широкое поле обзора он может получить за один раз.

Радиус кривизны (в мм)

Это показатель изгиба рабочей поверхности. Чем он меньше, тем компактнее сам датчик, и это особенно важно при работе в ограниченных анатомических пространствах: влагалище, прямая кишка, и в неонатологии/педиатрии10–15 мм — у внутриполостных и микроконвексных датчиков. Идеальны для педиатрии, неонатологии, гинекологии.

- 50–60 мм — стандартный радиус кривизны у взрослого конвексного датчика. Используется для УЗИ брюшной полости, мочевыделительной системы, акушерства.

- 40–50 мм — акушерские датчики

По факту, радиус кривизны — это один из основных ориентиров: чем меньше пациент, тем меньше должен быть радиус.

Угол обзора (в градусах)

Определяет, насколько широко расходятся лучи от центра датчика. Это критично, если врач хочет видеть всю анатомическую зону целиком без движения рукой.

- Угол 128–160° — стандартный у многих внутриполостных датчиков.

- Угол 200–220° и выше — расширенный обзор. Особенно полезен в гинекологии и акушерстве, когда важно видеть полость матки целиком или оба полюса плода.

Чем больше угол — тем шире поле зрения. Но есть нюанс: при широком угле важно, чтобы датчик был высокоплотным (192 элемента и выше). Иначе изображение по краям будет терять чёткость из-за увеличенного расстояния между лучами.

|

Пример Если вы используете внутриполостной датчик с узким углом и небольшим количеством элементов, то вам придётся осуществлять больше движений датчиком, поворачивать его, чтобы все рассмотреть. А тот же орган, визуализированный датчиком с углом более 200° и 192 элементами, будет сразу виден полностью — вплоть до параорганной клетчатки. |

Что запомнить: коротко о главном

- Тип датчика — это не просто форма. Он определяет глубину сканирования, зону охвата и уровень детализации.

- Конвексные — для глубоко расположенных органов, линейные — для поверхностных структур, секторные — для узких доступов и сердца.

- Частота и количество элементов — главные параметры визуализации. Чем выше частота и плотность, тем лучше детализация.

- Апертура, угол обзора, радиус кривизны — вторичные, но важные характеристики, особенно если вы работаете с трудными пациентами или в ограниченных анатомических пространствах.

- Один датчик редко покрывает все задачи. Идеальная конфигурация — 2–3 датчика под разные глубины и зоны.

Если вы чётко понимаете, что именно нужно визуализировать, — выбрать нужный датчик становится гораздо проще.

GE Healthcare Voluson Signature 20

Данный аппарат является отличным примером современной системы, где все эти принципы выбора датчиков реализованы на практике. Его платформа поддерживает полный спектр датчиков — от высокоплотных линейных для поверхностных структур до специализированных конвексных для акушерства и гинекологии. Это позволяет врачу гибко подбирать инструмент под любую клиническую задачу, обеспечивая высочайшее качество визуализации.